Stratégies éprouvées pour définir les objectifs de performance des dispositifs médicaux selon le MDR 2017/745

Le rôle essentiel des objectifs de performance dans la conformité des dispositifs médicaux

Dans le développement de dispositifs médicaux, la précision est capitale. Cela est particulièrement vrai sous l’œil exigeant du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (RDM). Parmi ses nombreuses exigences, l’une s’impose comme à la fois fondamentale et stratégique : les objectifs de performance.

En tant que spécialiste de l’évaluation clinique et médecin praticien, j’ai observé combien des objectifs de performance clairement définis peuvent façonner le succès d’un dispositif — tant du point de vue des résultats cliniques que de la conformité réglementaire. Il ne s’agit pas simplement d’indicateurs, mais de preuves tangibles. Ces objectifs démontrent que le dispositif est capable de remplir son objectif prévu en toute sécurité, tout en restant conforme à l’état de l’art (State of the Art – SOTA).

Mais que sont réellement ces objectifs ? Pourquoi sont-ils si essentiels ? Et surtout, comment les construire pour répondre aux exigences des autorités réglementaires et des professionnels de santé ?

Que sont les objectifs de performance d’un dispositif médical ?

En termes simples, les objectifs de performance sont des buts spécifiques et quantifiables que le dispositif doit atteindre pour être considéré comme sûr et performant. Ils servent de repères tout au long du cycle de vie du dispositif — du développement préclinique à l’évaluation clinique, jusqu’à la surveillance post-commercialisation.

Exemple : pour un capteur de glucose en continu, un objectif de performance pourrait être :

« Maintenir les valeurs de glucose dans la plage de 70 à 180 mg/dL pendant au moins 85 % du temps de surveillance. »

Ces objectifs offrent aux fabricants une cible concrète pour évaluer si le dispositif atteint ses bénéfices cliniques sans générer de risques inacceptables.

Pourquoi la conformité au RDM commence par les objectifs de performance

Le RDM impose aux fabricants de démontrer la sécurité et la performance de leurs dispositifs via des processus structurés et scientifiquement validés. Conformément à l’annexe XIV, partie A, les objectifs de performance doivent être alignés sur :

L’objectif prévu du dispositif ;

L’état de l’art ;

Les données de référence comparables (le cas échéant) ;

Les bénéfices cliniques attendus et le profil de risque.

Il ne s’agit pas d’une simple formalité. Les autorités de réglementation attendent des fabricants qu’ils définissent, mesurent et justifient leurs objectifs de performance tout au long du processus d’évaluation clinique.

Des objectifs clairs, établis dès les premières étapes, permettent d’éviter des retards lors de l’évaluation de la conformité. Cela peut faire toute la différence entre une soumission fluide et un cycle d’approbation prolongé.

Point de vue clinique : comment définir des objectifs qui comptent vraiment

Trop d’évaluations cliniques tombent dans le piège des affirmations vagues. Des objectifs tels que « améliorer le confort du patient » ne suffisent plus.

D’un point de vue clinique, les objectifs de performance doivent répondre à trois questions :

Que cherche-t-on exactement à améliorer ou à mesurer ?

En quoi cette amélioration reflète-t-elle une utilisation en conditions réelles ou un bénéfice pour le patient ?

Existe-t-il des données comparatives crédibles pour appuyer cette affirmation ?

Exemple : pour un dispositif censé réduire les saignements post-opératoires, un objectif pertinent pourrait être :

« Réduction moyenne de la perte sanguine post-opératoire ≥30 % par rapport aux soins standards. »

Des objectifs flous ne convaincront ni les organismes notifiés ni les professionnels de santé.

Éléments indispensables à tout objectif de performance

Pour être solide sur les plans réglementaire et scientifique, chaque objectif de performance doit comporter :

Un critère de résultat clairement défini (ex. : réduction de l’HbA1c, temps de cicatrisation) ;

Un seuil ou un objectif chiffré (ex. : taux de succès ≥90 %) ;

Un cadre temporel (ex. : dans les 7 jours suivant l’intervention) ;

Des points de comparaison (ex. : données issues de la littérature ou dispositifs de référence).

Il faut considérer chaque objectif comme un « objectif SMART » de votre évaluation clinique.

Aligner les objectifs de performance avec l’objectif prévu

Un objectif pertinent est toujours lié à l’usage prévu du dispositif. Si un dispositif est conçu pour détecter les arythmies cardiaques, son objectif ne doit pas s’étendre au bien-être cardiovasculaire en général.

Exemple :

« Détecter ≥95 % des épisodes d’arythmie auriculaire cliniquement significatifs dans les 24 heures suivant leur apparition. »

Cela permet de formuler une revendication précise et facilement évaluée par l’organisme notifié.

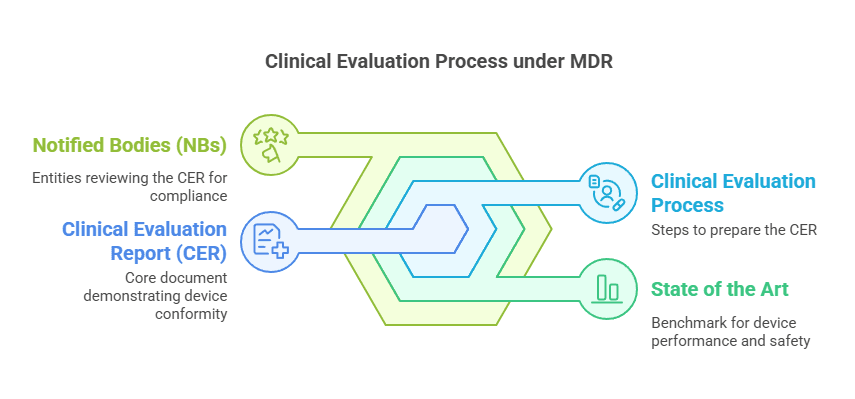

Article 61 et Annexe XIV : comprendre le cadre réglementaire

L’article 61 et l’annexe XIV du RDM fournissent la structure réglementaire des évaluations cliniques. Ils exigent que les objectifs de performance soient justifiés au regard de :

L’analyse bénéfice/risque ;

L’état de l’art (SOTA) ;

Les sources de données cliniques (incluant la littérature et les données post-market).

Autrement dit : ne choisissez pas un chiffre au hasard. Justifiez-le scientifiquement, surtout si vous prétendez à une innovation ou une supériorité.

Comment aligner les objectifs de performance avec l’état de l’art (SOTA)

Le SOTA n’est pas une simple tendance : c’est la norme que vous devez atteindre, voire dépasser.

Pour s’aligner sur le SOTA :

Réalisez une revue systématique de la littérature scientifique sur les dispositifs ou traitements comparables ;

Identifiez les dispositifs de référence et leurs résultats publiés ;

Intégrez les lignes directrices cliniques récentes (ex. : ESC, NICE, FDA).

Exemple : un défibrillateur implantable revendiquant une précision de choc de 99 % devra s’aligner sur ce taux — sauf preuve contraire supérieure.

Utiliser les revues systématiques pour établir des objectifs de performance

Les revues systématiques sont précieuses pour définir des objectifs pertinents :

Définissez des critères d’inclusion/exclusion pour les dispositifs comparables ;

Extraites les données de performance (sensibilité, spécificité, taux d’événements indésirables) ;

Résumez-les dans une matrice de performance.

Cet exercice garantit que vos objectifs reposent sur des preuves — et non sur des hypothèses.

Intégrer les standards cliniques aux objectifs de performance

Aligner vos objectifs avec les recommandations cliniques publiées (OMS, ECDC, sociétés savantes) renforce votre crédibilité.

Exemple : si le NICE recommande un taux d’infection ≤5 %, et que votre dispositif vise ≤2 %, cela constitue un objectif solide et défendable.

Méthodologies efficaces pour fixer des objectifs mesurables

Voici quelques approches reconnues :

Analyse comparative : utilisez des données du monde réel ou publiées pour définir vos seuils ;

Panels Delphi : obtenez un consensus d’experts cliniques ;

Modélisation bayésienne : adaptée aux dispositifs de niche ou en phase précoce ;

Cadres GHTF et IMDRF : méthodes standardisées reconnues à l’international.

Chaque méthodologie doit être justifiée, reproductible et pertinente.

Analyse comparative des dispositifs existants : un levier stratégique

Si un dispositif concurrent affiche une sensibilité de 92 % dans la détection du cancer, le vôtre devra viser au minimum le même niveau — idéalement supérieur, ou avec moins d’effets indésirables.

Utilisez des tableaux comparatifs pour positionner votre dispositif :

| Paramètre | Dispositif de référence | Votre dispositif |

|---|---|---|

| Précision de détection | 92 % | 95 % |

| Délai de résultat | 2 heures | 1 heure |

| Faux positifs | 6 % | 3 % |

Ce type de données convainc non seulement les autorités, mais aussi les cliniciens et les payeurs.

Exemples d’objectifs de performance concrets

Capteur de glucose : ≥85 % de temps dans la plage 70–180 mg/dL sur 7 jours

Pansement cicatrisant : ≥95 % de cicatrisation en 14 jours

Kit de diagnostic : Sensibilité ≥98 %, Spécificité ≥99 %

Robot chirurgical : Déviation de précision ≤1,5 mm

🛠️ Définir. Quantifier. Prouver.

Trouver le bon équilibre entre risques et objectifs

Les objectifs de performance doivent toujours refléter un équilibre entre bénéfices et risques. Si vous proposez une précision accrue, cela ne doit pas se faire au détriment d’effets secondaires accrus.

Utilisez l’analyse de risque basée sur ISO 14971 pour aligner les attentes.

Bonnes pratiques de documentation dans le CEP

Le Plan d’Évaluation Clinique (CEP) doit détailler de manière transparente :

Les objectifs visés

Les preuves cliniques à l’appui

Les méthodes de mesure

La justification des seuils

L’ajout de schémas ou de tableaux synthétiques est fortement recommandé pour plus de clarté.

Surveillance post-commercialisation et mise à jour continue

Les objectifs ne sont pas figés après l’obtention du marquage CE. Les données de surveillance après commercialisation (PMS) peuvent révéler de nouveaux risques ou usages qui nécessitent un ajustement des seuils de performance.

📊 Transformez la PMS en boucle de rétroaction continue.

Implication des parties prenantes

Associez dès le départ :

Des cliniciens spécialisés

Des ingénieurs biomédicaux

Des consultants réglementaires

Des patients (surtout pour les critères d’utilisabilité)

Leurs retours assurent la pertinence clinique et opérationnelle de vos objectifs.

FAQ — Objectifs de performance sous le MDR

Quelle est la différence entre objectifs de performance et critères d’évaluation clinique ?

Les objectifs guident le développement global ; les critères (endpoints) sont utilisés spécifiquement dans les essais cliniques.

Peut-on inclure des objectifs qualitatifs ?

Ils doivent être traduits en indicateurs quantifiables (ex. : taux de satisfaction ≥90 %).

Et si mon dispositif n’a pas de comparable direct ?

Appuyez-vous sur la littérature, des panels d’experts ou des dispositifs analogues pour définir des seuils réalistes.

À quelle fréquence mettre à jour les objectifs ?

Chaque année, ou après toute mise à jour majeure, rappel ou données PMS significatives.

Les dispositifs de classe I doivent-ils aussi avoir des objectifs ?

Oui, mais leur granularité dépend du niveau de risque.

Existe-t-il un modèle de documentation ?

Pas standardisé, mais il doit se conformer à l’Annexe XIV et figurer dans le CEP.

Conclusion

Définir des objectifs de performance est à la fois un exercice scientifique et un levier stratégique. Une approche rigoureuse permet d’obtenir :

✅ Des revues réglementaires plus fluides

✅ Des résultats cliniques démontrables

✅ Une meilleure confiance des autorités et des cliniciens

PS : Pour recevoir des conseils exclusifs, des modèles pratiques et des actualités sur la conformité au MDR, abonnez-vous à ma newsletter :

👉 S’inscrire ici

✌️ À bientôt,

Hatem Rabeh, MD, MSc Ing

Votre expert et partenaire en évaluation clinique